もくじ

カール・ロジャーズの来談者中心療法の応答、そして逐語記録

カウンセリングを学ぶ多くの方が、カール・ロジャーズの「来談者中心療法」に触れることでしょう。

特に日本において、カウンセリングといえばこのロジャーズの手法が一般的に知られています。

戦後、友田不二男氏(話者の師匠の師匠)をはじめとする多くの臨床家が、ロジャーズのカウンセリングを日本に広めました。

当時の臨床家は、逐語記録や録音などを徹底的に分析し、クライエントの話の理解や自身の応答について深く追求していました。

その結果、当時のカウンセリング技術や臨床家の姿勢は、現代よりもはるかにレベルが高かったとされています。

しかし、ロジャーズのカウンセリングを学び実践しようとする人が一様にぶつかる壁があります。

それが「応答」と「逐語記録」の理解です。

ロジャーズや過去の優れた臨床家の逐語記録を読んでも、なぜその応答が良いとされるのか、どう勉強すれば良いのかが分からないと感じる人が多いのです。

【筆者プロフィール】

心理カウンセラーとして6000件以上(2020年4月現在)のカウンセリングを実施。

5年間にわたりスクールカウンセラーとして教育現場の問題解決にあたり、現在も個別に教育相談を受ける。

大手一部上場企業を始めとした社員研修の講師として10年以上登壇し、臨床カウンセラー養成塾を10年以上運営。コーチとしても様々な目標達成に携わる。

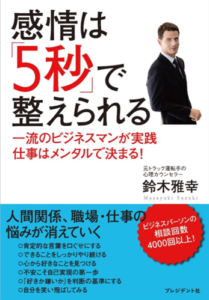

著書「感情は5秒で整えられる(プレジデント社)」は台湾でも出版された。

詳しいプロフィールはこちら

ロジャーズの応答の「意図」を理解する鍵:それは「確認」

この疑問を解消するための重要な視点があります。

それは、カウンセリングにおける「応答」の正体は、実は「確認」であるということです。

具体的に何を「確認」するのかというと、「クライエントがその時カウンセラーに伝えようとしたことは、こういうことですよね?」という確認なのです。

カウンセラーはクライエントに対して、「あなたが今おっしゃったことはこういうことですね」という形の確認をする。

あるいは「あなたが伝えようとしたことを、私はこう理解しましたけれど、合っていますか?」という形で応答するのです。

これが、応答、つまり「確認応答」の基本形です。

ロジャーズや過去の臨床家の応答をこの観点から見ると、基本的にその意図で応答しようとしていることが見えてきます。

私の師匠である吉田哲氏やその師匠の友田不二男氏の逐語記録がそのようになっています。

「確認応答」の理解がもたらす効果と「共感的理解」の成立

この「応答=確認」という理解が得られると、応答の方向性や目的が見えてきます。

そして、この理解はカウンセリングにおいて非常に重要な成果に繋がります。

カウンセラーが「こういうことで合っていますか?」と応答し、それに対してクライエントが「はい、合っています」と反応した時、初めてカウンセラーとクライエントはそこまでの話を「共有できた」ことになります。

これはつまり、「共感的理解」が成立したことを意味するのです。

この「共感的理解」がどのように成立するのかという重要なポイントは、他の教育機関や資格団体、大学などでも教えられていません。

理解から実践へ:応答スキルを磨くトレーニングの重要性

しかし、この基本を理解したからといって、すぐに適切な応答ができるようになるわけではありません。

そのためには、様々なトレーニングを積む必要があります。

私の行っている個別のレッスンの中で「応答の反射神経を磨く」という表現を用いて、具体的なトレーニング方法を指導しています。

逐語記録などを用いながら、場面ごとの話の捉え方、言葉の捉え方、そしてそれに対してどのような言葉で反応するかといった、瞬間瞬間の細かな反応の仕方を徹底的に検討していくのです。

このような実践的なトレーニングを積み重ねることで、応答のスキルは着実に向上します。

カウンセリング未経験者でも、この基本理解に基づいた応答訓練を行うことで、応答力は上がっていくとされています。

この「応答は確認である」という理解は、ロジャーズの来談者中心療法を習得する上での「基本のキ」「イロハのイ」であり、まさに入り口の部分です。

ここを間違えずに学習することで、その後の技術の積み重ねが可能となり、カウンセリングの深い理解へと繋がっていくのです。

もしお手元にロジャーズや昔の優れた臨床家の逐語記録がある場合は、ぜひ「確認応答」という観点からもう一度読み返してみてください。

きっと新たな発見があるはずです。

ロジャーズ療法は「逐語記録」から生まれた

カウンセリングに興味がある方や、実際にカウンセラーとして活動されている方にとって、カール・ロジャーズの「来談者中心療法」は避けて通れないテーマでしょう。

日本では認知行動療法も知られていますが、元々カウンセリングが日本に入ってきた際、ロジャーズの来談者中心療法が瞬く間に広まり、多くの臨床家や教育者が熱心に学ぼうとしました。

しかし、ロジャーズの来談者中心療法を本で学んだり、理論を覚えたりするだけでは、その真髄を掴みにくいと感じる方も少なくありません。

なぜなら、ロジャーズのカウンセリングの「肝」は、具体的な「言葉のやり取り」にあるからです。

言葉のやり取りこそが「肝」:なぜ逐語記録が必要なのか?

ロジャーズの心理療法は、言葉を交わすことによって治療効果が期待できるものです。

そのため、実際にクライエントとどのような言葉が交わされ、それによってどのような変化が起きたのか。

そこを具体的に見ていかなければ、なぜロジャーズのやり方でクライエントが立ち直るのかが理解しにくいのです。

理論的なことや歴史的なことだけを見ていても、全くピンとこない可能性があります。

結論として、ロジャーズの来談者中心療法は、「逐語記録」を学び、逐語記録から突き詰めていくことなしには、身につかず、理解もできないとされています。

実際に、ロジャーズや来談者中心療法について書かれた著作の中には、逐語記録の検討を全く行っていないとわかるものもあるほどです。

逐語記録を深く検討できる人が書いたものは、その内容の次元が全く異なると言われます

「三度の飯より逐語」:師匠から受け継がれた徹底した逐語検討

師匠である吉田哲氏は、徹底的に逐語記録と向き合ってきた人物でした。

弟子たちが「三度の飯より逐語」と言うほど、暇さえあれば逐語記録と向き合い、その考察の深さ、鋭さ、細かさは群を抜いていたとされていました。

逐語記録の検討の仕方も、比類ない精度とクオリティで取り組んでおり、私もその指導から多くを学びました。

逐語記録が分からない人や検討ができない人は、理論的なことを言葉に置き換えて書いているに過ぎません。

かつての著名なロジャーズ派の臨床家の中にも、逐語記録に一切触れていなかったり、触れていても解説が表面的だったりするケースがあります。

このため、本当にロジャーズの来談者中心療法を実践できる者とは、逐語記録をしっかりと検討でき、それを元に解説もできる人物です。

私自身も、逐語記録の検討を最も得意としており、カウンセリングの事例検討を行う際には、逐語記録の持参を求めています。

逐語記録や音声記録など、具体的な情報が多ければ多いほど、より具体的なアドバイスが可能になるからです。

ロジャーズ自身も、逐語記録をベースに自身の心理療法を展開し、弟子たちへの指導も逐語記録を基盤として行っていたとされています。

理論と実践は「両輪」:現場での「反射神経」を磨く

カウンセリングにおいて、理論的な知識だけでは不十分です。

理論はあくまで理論であり、理論と実践、理論と技術は「両輪」として必要不可欠です。

技術や実践だけでもダメです。

理論で体系化されたものを技術に応用して検証し、また技術によって見えてきたものを理論で整理していくという、この二本立てが重要です。

最初に理論があったのではなく、まず実践があり、試行錯誤を通じて体系化され、整理されてきたものが理論やセオリーなのです。

したがって、カウンセリングの現場でどのように動くか、「反射神経」をどのように使うかを習得していかなければ、ロジャーズの来談者中心療法を実践できることにはなりません。

ここがロジャーズ療法を学ぶ上での難しさでもありますが、ここをクリアできれば、クリアした人にしか見えない世界が広がります。

つまり、ロジャーズの来談者中心療法においては、逐語記録の検討こそが「基本中のキ」であり、ベースに据えて行わない限り何も始まらないと言えるでしょう。

ロジャーズを深く学ぶ方へ:逐語記録と質の高い指導を

これからロジャーズの来談者中心療法を学びたい方は、ぜひ逐語記録の検討に取り組んでみてください。

そして、できればその逐語記録を適切に検討できる指導者を見つけて、指導を仰ぐことを強くお勧めします。

カウンセラーの動き方、言葉の一つ一つ、細かな癖や改善点、どのようなトレーニングをすれば良いかまで、具体的にアドバイスや修正ができる指導者です。

そのような指導者から継続的に逐語記録を通して指導を受けることで、確実にカウンセリングのレベルアップが可能になります。

もしお手元にロジャーズや過去の優れた臨床家の逐語記録がある場合は、ぜひ「言葉のやり取り」という観点から改めて読み返してみてください。

きっと新たな発見があるはずです。

こちらの記事も参考にしてください↓

無料PDFレポート「誤解されている傾聴スキル8つの真実」

傾聴・カウンセリングについて、こうした皆が知らない真実を、今回一冊のレポート(56ページのPDF無料レポート)にまとめました。

無料PDFレポート「誤解されている傾聴スキル8つの真実」

~形だけの傾聴から、人と心通わす傾聴へ~こういう話は、おそらく他では知り得ないと思います。

本当の意味で、現場で使える傾聴を身につけたい、そのために必要なことを知っておきたいという方。

下記「無料PDFレポート」をクリックすると、PDFレポート(サポートメルマガつき)が届きますので、読んでみてください。

「臨床カウンセラー養成塾の無料メルマガ」でもっと読める!

こうした内容をもっと知りたいという方のために「臨床カウンセラー養成塾」のメルマガをお届けしています。あなたのスマホ、タブレット、PCに無料で読むことができます。ご購読をご希望される方は、下記からご登録頂けます。メールは「臨床カウンセラー養成塾」という件名で届きます。購読解除はメルマガの巻末(下部)より、いつでも出来ます。興味のある方はご購読ください。

【月額2980円のオンライン講座】

傾聴・カウンセリングや心理学、人生100年時代の幸せな生き方を学習できる「オンライン講座」が好評です。

会員限定サイトの動画セミナー、コラム記事が、スマホ・PC・タブレットから見放題でなんと月額2980円!

-400x400.jpg)

最近のコメント